いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。

外を歩くと焼けるような暑さが続いています。

今までは、ほとんど見ることがなかったような気がしますが、男性で日傘を使っている人が多くなったように感じます。

また、去年までは、若い女性がハンディファンを使用していたのは見かけたのですが、今年は老若男女を問わず、歩きながら使っているのを目にします。

来年以降も暑い夏が続くという予想が出ています。

男性用の日傘とハンディファンが夏の必需品になるかもしれないと思いました。

今月号の「知って得しま専科」は 「トランプ2.0の実相を理解し、戦略を立てよ」と題して日本はどのような戦略をとるべきかを解説します。

また、「5分で学べる税務知識」では、「紙の納付書が廃止に?」と題して今後はインターネットを通しての電子納付の時代について簡単にご説明します。

「コーヒーブレイク」では、「9割超の脱税指摘率!仮想通貨に関する税務調査の実態は」と題して仮想通貨投資家は必ず「申告・納税」をすることをお勧めします。

今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

頑張ろうぜぃ〜(税) ♪

知って得しま専科!「トランプ2.0の実相を理解し、戦略を立てよ」

「トランプ2.0」が世界を席巻している。

気候変動対策の国際的枠組み「パリ協定」からの離脱、世界保健機関(WHO)脱退、「性別は男性と女性の2つ」とする方針など、大統領令や新方針が矢継ぎ早に打ち出され、国内外の人々に大きな衝撃を与えている。

なかでも注目を集めたのが、4月2日に発表された「相互関税」である。

貿易相手国の関税率や非関税障壁を考慮して、米国が関税を引き上げるというもので、日本には24%、EUには20%、中国には34%(3月までに課していた別の追加関税と合わせると、一時、累計で145%に達した)の関税が課されることになった。

ただし、各国との交渉を行うとして関税の発動は一時停止されていた。

およそ経済合理性を欠いた、このような対外経済政策の背景に、トランプ政権はいかなる発想を持っているのか。

そして、日本はこの動きにどのように応じるべきか。

政策の背景にある思想、大統領の支持基盤の起源

東京大学の平松彩子准教授は、次々と非常識とも思える政策が実行に移される背景として、共和党保守派が「大統領こそが米国民の声を一元的に代表し得る唯一の存在である」とする発想の下、大統領個人への権限集中を進めている点を挙げる。

その結果、トランプの耳に届いた単純な政策アイデアが、議会の審議を経ることなく大統領令として発動される事態が続いている。

トランプは秩序の混乱や不確実性そのものを交渉の材料と見なし、それによって相手から譲歩を引き出そうとする。

したがって日本には、拙速な対応を避け、米国の出方を慎重に見極めた上で、戦略的に立ち回る姿勢が求められるという。

INCJの志賀俊之会長と北海道大学の橋本努教授が共通して指摘しているのは、トランプ政権および共和党の政策の重心が、これまでのウォール街(大企業・金融界)から労働者や中小企業へ移っている点である。

この変化は、各国との関税・通商交渉を主導するベッセント財務長官も明言しており、ヴァンス副大統領やルビオ国務長官に近く、今回の関税政策にも関与したとされる政策アドバイザーのオレン・キャス氏も、こうした方向性を強調する。

志賀氏は、グローバル市場と株主ばかりを重視してきた企業の姿勢が、国内の雇用創出や納税といった社会的責任の軽視を招いたと指摘する。

その結果、米国では製造業からIT産業への転換に成功したものの、労働者の一部はその恩恵から取り残され、「米国第一主義」を掲げるトランプ政権の誕生を後押しした。

日本もこの教訓を踏まえ、現地調達を重視したサプライチェーンの構築や、株主ではなく従業員・取引先・地域社会といった多様なステークホルダーを重視する企業文化への転換を進めるべきとする。

橋本氏によると、トランプの根底には、新保守主義に基づく「勤勉な労働者が国を支える」という倫理観がある。

その実現のため、たとえ商品が割高になっても高関税を導入し、製造業の国内回帰と白人労働者階級の再建を図る。

そして日本は、保護主義を超えた「あるべき関税制度とは何か」という理念を提示し、法の支配の下での自由貿易を促進しつつ、非民主主義国に対しては高関税を課すことによって民主化へのインセンティブを与える国際的枠組みの議論を主導すべきだと述べる。

トランプ1.0から先鋭化した自国優先主義、変化する対中政策

第1次トランプ政権との異同について、継続的な側面に注目するのが東京大学の大橋弘教授であり、変化に着目するのがキヤノングローバル戦略研究所の峯村健司主任研究員である。

大橋氏によると、トランプ政権の経済政策は、自国主義とその手段としての産業政策の復権という世界金融危機以降の流れを受け継いでいる。

高関税を振りかざし、米国第一を唱えるトランプ政権を前に、ナイーブな自由経済主義は国益を守ることを困難にする。

日本は、アジア各国で米国離れが進む現状を好機と捉え、現在の取り組みを加速して多様な関係国に経済基盤を作るべきだ、というのが同氏の主張である。

一方、峯村氏は、第1次トランプ政権を主導した「(中国共産党)体制転換派」は政権を離れ、現在は「優先順位派」が影響力を持っていると説明する。

優先順位派は、もはや米国が唯一の超大国ではないという現実を直視し、中国のアジア覇権の阻止に国家資源を優先的に投入すべきだと考える。

こうした状況の中で、日本は関税問題にとどまることなく、対中戦略の最前線に位置する国として、台湾有事の回避に向けて何ができるかを主体的に検討し、安全保障面での具体的な貢献を示していく必要があると説いている。

前出のキャス氏によれば、トランプ政権は現在、さまざまな集団の利害が一致したり、対立したりしながら、連合を形成する途上にあるという。

「トランプ政権は」と、単一の主体として語るのではなく、政策が複数のアクター間の駆け引きの結果として決定される「政府内政治」に目を凝らしたい。

トランプ大統領の高関税政策の背景は何か。日本はどのような戦略をとるべきか。

トランプ大統領が高関税政策を掲げた背景には「米国が戦後、自由貿易で市場を開放し、世界中からさまざまな製品を受け入れた結果、米国の製造業が空洞化し、巨額の貿易赤字が生じた」との主張がある。

これにはもっともな面があるが、製造業が空洞化した真の原因は、経営者に株主至上主義が蔓延まんえんしたことであろう。

グローバルな市場と株主である投資家のみに目を向け、自国外から製品を安価に製造・調達することを選んで節税に励み、国内の雇用と納税という自国への貢献を軽視した。

その結果、米国は1990年代に製造業からIT産業へ産業構造の転換に成功したが、国内の衰退産業の就業者は置き去りにされた。

経営者を選ぶのは株主・投資家だが、政治リーダーである大統領を選ぶのは国民である。その内訳をみれば、IT産業で富を得た者より、産業構造の転換で救われなかった労働者の方がよほど多い。

後者の力が「米国第一主義」のトランプ政権を誕生させた。トランプの目的は、高関税で製造業を支援することによって、「グローバリゼーション下での利益重視の企業経営」と「米国内への貢献」との間にある根本的な矛盾に対応することである。

関税は長期的には米国の産業競争力を削そぐ可能性が高いが、トランプはこの政策で米国の根深い問題に対処しようとしているのであり、簡単には撤回できないと考えるべきだ。

日本がこの理不尽な経済政策に対抗するには、不利になりかねない個別交渉ではなく、G7やG20、WTOといった国際的な議論の場で是正を求めるべきではないか。

その場で、米国の政策だけでなく、米国が脅威を覚える、「中国製造2025」に象徴される中国の過剰な生産能力による輸出攻勢、不正な補助金などへの規制も働きかけるべきである。

議論を通じて、米、中を組み込んで自由貿易を守り、協調体制を作り上げていかねばならない。

日本は、長すぎる経済停滞を経て、産業構造の転換と新たな付加価値創出が待ったなしだ。

脱炭素化への取り組みを名目に、日本でも新たな機軸を基礎とした産業政策が進められている。

そこでは、アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)を中心に、日本がアジア大の経済圏を形成する取り組みも含まれる。

米国離れがアジア各国で進む現状を、わが国が多様な関係国に経済基盤を作る好機と捉え、ぶれずに現在の取り組みを加速するべきだろう。

5分で学べる税務知識 ・・・「紙の納付書が廃止に?」

1.紙の納付書が廃止に?!インターネット納付の手続きを!

従来、法人税・地方法人税等の税務署から事前に納付書及び、申告書の郵送があったため、予定納税を事前に把握することができましたが2024年から納付書等の郵送は廃止されました。

消費税については申告書も兼ねているため、現在も郵送されており、都道府県民税や源泉所得税等も継続して納付書が郵送されております。

納税者側としても納付書の郵送が廃止されたことによる納付漏れが発生してしまうことは避ける必要があるため、今回ご紹介させていただくインターネットによる納付に切り替えていただき、経理業務の簡素化を目指しましょう。

2.インターネットによる納付とは?

紙の納付書を用いず、納税手続きを行う方法としては下記の手段がございます。

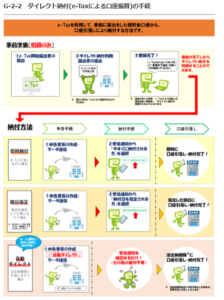

①ダイレクト納付(e-taxによる口座振替)の手続き

ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続となり、概ねすべての税目で対応しております。

登録方式による納税手続を行うことですべての税目で納税が可能です。

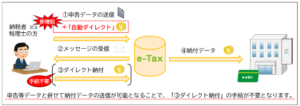

②自動ダイレクト

e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続をすることができる機能です。

これにより、①ダイレクト納付の手続きが不要になります。

③スマホアプリ納付

スマホアプリ納付とは国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト」電子決済※の方法を選択いただき電子納付する手続となり、国税の全税目が利用できます。

※利用可能な電子決済例 : PayPay,d払い,au Pay,メルペイ,Amazon Pay,楽天ペイの全7種類

コーヒーブレイク ・・・「9割超の脱税指摘率!仮想通貨に関する税務調査の実態は」

ビットコインは8月14日に12万4000ドル台と最高値を更新しましたが、その後1割ほど値下がりするなど、相変わらず激しい値動きを見せています。

利益が出ている人のなかには、利益額を正しく計算できるのか、申告漏れがあるとどうなってしまうのかと不安に思っている人もいるでしょう。

昨年、国税庁は仮想通貨の税務調査についての統計資料を発表しています。

この内容から分かる「仮想通貨の税務調査の実態」について解説します。

■仮想通貨は今も「重点監視対象」

国税庁は、毎年11月に「所得税及び消費税調査等の状況」という形で税務調査の統計資料を発表しています。

特に2024年11月に公表された、令和5事務年度(2023年7月1日~2024年6月30日)の税務調査概要では、「インターネット取引を行っている個人に対する調査状況」という項目で、「暗号資産(仮想通貨)」が明確に取り上げられていました。

国税庁は次のように明記しています。

『インターネット上のプラットフォームを介して⾏うシェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る取引や暗号資産(仮想通貨)等の取引を⾏っている個人に対しては、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しています。』

つまり、仮想通貨は依然として国税庁の重点調査項目であり、今後も調査は継続される見込みです。

2023年7月~2024年6月の1年間(令和5事務年度)における仮想通貨関連の税務調査の実績は、前年(令和4事務年度)に比べて件数・金額ともにやや減少していますが、それでも依然として大規模な調査が継続されています。

1件あたりの申告漏れ所得金額が2,356万円と、多額の申告漏れを指摘しています。

特に注目すべきは、『暗号資産等取引を⾏っている個人に対する調査の1件当たりの追徴税額は 662 万円と、所得税の実地調査(特別・一般)全体の 275 万円に⽐べ、2.4 倍となっています。』

つまり、「仮想通貨=高額な脱税が発生しやすい」という認識で調査が行われているということです。

■9割超!異常に高い脱税指摘率

仮想通貨関連の税務調査における脱税の指摘率は驚異的です。

令和5事務年度:調査535件中、491件で申告漏れを指摘(91.8%) 過去数年間を見ても、常に90%を超える指摘率を維持しています。

これは、国税庁が事前に仮想通貨取引所などから入手した取引データを徹底的に分析し、「ほぼ確実に脱税している」と判断した対象者のみに絞って調査を行っているためと考えられます。

■カルダノ(ADA)バブルの影響

2022~2023年にかけて話題となったカルダノエイダ(ADA)バブルについても注目されています。

日本人のADA投資家の中には、プレセールで購入し数十倍の利益を得たにもかかわらず、無申告状態でいた人が多かったとされており、そのリストが国税に渡っていたとの噂もあります。

この一連の調査が一巡したことで、2024年はやや調査件数が落ち着いた可能性が高いです。

■AI導入で小口の無申告も逃さない時代へ

今後の大きな変化は、AIの活用です。

国税庁は資料内で「効率的な調査のためにAIを導入している」と明言しており、仮想通貨取引のデータをAIにより分析することで、小口の脱税(例:50万円程度)も対象にしていることがうかがえます。

これにより、以下のようなケースもリスクが高くなりました。

サラリーマンで仮想通貨利益が20万円超あるが申告していない ・利益50万円程度なら税務署は来ないだろうと放置 仮想通貨の税務調査については上記の通り1件あたり2000万円以上もの脱税を指摘しているため、数百万円程度であれば税務署が来ないだろう、とタカをくくる人もいるかもしれません。

ですが、今後はAIの活用により少額の脱税にも調査が入る可能性があります。

■税務調査に入られたら…追徴税で税額30%増しも

仮想通貨の税金は元々高いですが、無申告状態で税務調査が入った場合は、追加で約30%の追徴課税が課されるケースが多いです。

仮に50万円の税金を逃れていた場合:

・通常の税額:50万円

・追徴課税(約30%):15万円

・合計:65万円

ただし、自ら修正申告をすることで、ペナルティとなる追徴課税を下げることが可能です。

過去の無申告や申告漏れに気が付いた場合、すぐに自身で修正申告をすることを推奨します。

それにより、高い追徴課税を抑えることが可能となります。

■仮想通貨投資家は必ず「申告・納税」を

今回の国税庁の発表を踏まえると、仮想通貨の税務調査は今後も以下のような特徴を持つと予想されます。

仮想通貨は依然として重点監視分野

脱税の指摘率は9割超と非常に高水準

少額でも無申告はAIによって発見される可能性が高い

追徴課税により本来の税金より30%以上増えるリスク

仮想通貨で得た利益がある方は、正しく申告・納税を行いましょう。

事務所からのお知らせ

★LINEで「金森勝税理士事務所」を開設しました。

参考になる情報を発信しますので、皆様の登録をお待ちしております。

また、金森勝先生のLINEスタンプも作成しました。

興味がある方は下記リンクから確認及び購入ができます。

https://store.line.me/stickershop/product/22281074/ja

★「税金119番」のホームページを開設しました。

https://www.e-tax-group.com/tax119/

税務調査のプロが救命いたします。

★金森先生が共著で出版した本(出版社:ぎょうせい)

「税目別誤りやすい税務への対応Q&A(第2版) 」法人税の対応を担当しました。

| 2025年8月 八木原会長を囲む会 | |

|

|

| 2025年8月 致知人間学認定コーディネーター全国会総会 | |

|

|

| 致知人間学認定コーディネーター全国会の会場 東郷神社水交会 五省(彫刻家:北村西望) | |

|

|